버섯이 전통적인 반도체를 대체할 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 무료로 쉽게 기를 수 있는 식재료이면서도 '기억'과 '연산'을 동시에 수행할 수 있는 특성이 확인되면서 기존 실리콘 기반 칩의 한계를 뛰어넘을 계기가 될 수 있을지 주목받고 있다.

버섯 속 실처럼 뻗은 ‘균사체’, 반도체가 될까

27일(현지시간) 미국 오하이오주립대 연구진은 국제학술지 '플로스 원(PLOS One)'을 통해 표고버섯을 이용해 디지털 데이터를 처리할 수 있음을 수치화해 입증했다고 발표했다. 버섯이 반도체의 역할을 할 수 있다는 가설은 약 5년 전부터 과학계에서 제기돼 왔으나, 이번에 실험을 통해 실질적 성능 수치까지 확인된 것은 이번이 처음이다.

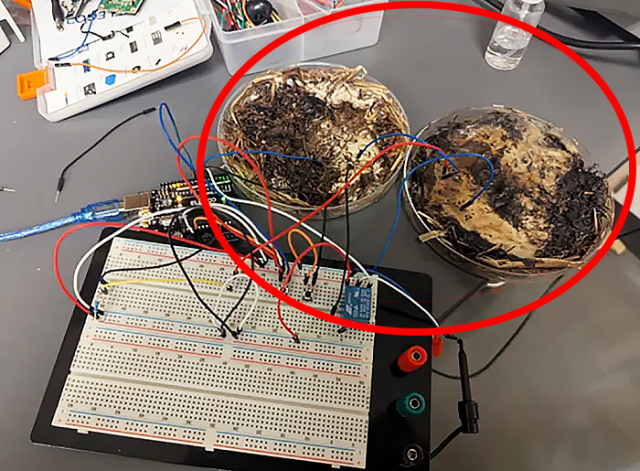

버섯이 반도체의 역할을 할 수 있는 것은 '균사체' 때문이다. 연구팀이 사용한 표고버섯은 성장한 뒤 건조 처리돼 장기 보존이 가능하도록 준비됐으며, 이를 메모리(RAM) 용도로 가정해 실험했다. 버섯 내부의 균사체(mycelium) 구조에 전선을 연결해 다양한 전압과 주파수를 가했더니, 최대 5850 Hz 환경에서 약 90% 정확도로 정보 처리가 가능하다는 결과가 나왔다.

‘멤리스터’ 구조로 구현된 기억·연산 동시 처리

이 실험은 표고버섯을 비롯한 식용버섯이 ‘유기 멤리스터(organic memristor)’ 로 작동할 수 있음을 입증한 첫 사례다. 멤리스터(memristor)는 ‘memory(기억)’와 ‘resistor(저항)’의 합성어로, 전류가 흘렀던 흔적을 기억해 다음 연산에 반영하는 장치다.

쉽게 말해 기존 반도체가 “매번 새로 계산하는 컴퓨터”라면, 멤리스터는 “이전 경험을 기억하고 학습하는 뇌”에 가깝다.

실험 결과, 표고버섯으로 만든 장치는 기존 반도체 칩과 유사한 효과를 보였으며, 인공 신경망(뉴로모픽) 등 두뇌형 컴퓨팅 구성요소로도 활용 가능성이 확인됐다.

기존 실리콘 기반 RAM은 초당 수십억 회의 연산이 가능해 여전히 성능 면에서는 압도적이다.

하지만 버섯이 “초당 5850번까지 정보 전환이 가능하고, 저장된 데이터를 89~91 % 수준의 정확도로 판별할 수 있다”는 것은 큰 의미가 있다. 기술적으로는 기존 반도체가 기억(memory)과 연산(processing)을 별도 유닛에서 수행하는 ‘폰 노이만 병목(Von Neumann bottleneck)’을 해결할 수 있는 잠재력을 보여준다. 다만 연구진은 “주파수가 높아질수록 효율은 다소 떨어지지만, 인간의 뇌처럼 여러 버섯을 병렬로 연결하면 성능을 개선할 수 있다”고 설명했다.

저전력·친환경…‘AI·우주 시대’의 대안 될까

버섯 반도체가 주목받는 또 다른 이유는 저전력성과 친환경성이다. 연구진은 최대 5V 미만의 전력만 사용했다는 점을 강조하며, 이 기술이 자율주행차·로봇·엣지 컴퓨팅 등에서 전력 부담을 낮추는 해법이 될 수 있다고 설명했다.

또한 희토류나 금속 광물질이 필요하지 않아 생산비가 낮고, 사용 후 생분해되어 전자 폐기물을 최소화할 수 있다.

연구를 주도한 라로코(John LaRocco) 연구원은 “신경망을 모방하는 회로를 개발할 수 있다는 것은 장치가 대기 상태일 때 소비전력이 크게 줄어든다는 것을 의미한다”고 말했다. 공동저자인 타흐미나(Qudsia Tahmina) 부교수도 “자연에서 영감을 받은 기술이 기술 발전의 새로운 길을 제시할 수 있다”고 강조했다.

실험은 아직 초기 단계인 만큼 상업적 적용까지는 갈 길이 남아 있다. 연구진은 “버섯을 기르는 방식과 장치의 소형화·집적화가 다음 과제”라고 밝혔다. 그러나 이번 연구는 “버섯이 반도체 부품이 될 수 있다”는 개념을 현실로 한 걸음 끌어내렸다는 점에서 주목된다.

연구팀은 이 기술이 엣지 컴퓨팅, 항공우주, 내장형 펌웨어 등 다양한 분야에 적용될 수 있다고 전망한다. 라로코 박사는 “균류 바이오일렉트로닉스는 완전히 새로운 개념은 아니지만, 생분해성과 저비용이라는 장점 덕분에 지속 가능한 컴퓨팅 시스템의 유력한 대안으로 떠오르고 있다”고 덧붙였다.